吳強

北京——近日在中國出現的一幕幕讓人振奮。

中國共產黨正在失去民心

吳強

北京——近日在中國出現的一幕幕讓人振奮。

上週末,從國際大都市上海到遙遠的西部新疆,全國多座城市的老百姓走上街頭,抗議政府令人窒息的防疫政策,有些還喊出了呼籲民主和言論自由的口號。

對於擾亂生活、分離家庭、破壞經濟的過度防疫措施,民眾壓抑了近三年的不滿情緒突然爆發,導致了自1989年以天安門為中心的民主示威以來規模最大的反政府抗議活動。與當年一樣,抗議者成功的機率不大。完全控制了國家的中共已迅速採取行動,進行鎮壓。

但中國人民已經走到一個臨界點。1989年的殘酷鎮壓將中國人民去政治化,被逼接受三十年來主宰生活的社會契約:讓黨來搞政治,以換取一定程度的經濟自由。被政府堅持新冠「清零」逼到無路可走的新一代,找到了自己的聲音。

事情之所以走到這一步,其實相當諷刺。2011年的「阿拉伯之春」起義後,防止中國出現民主抗議成為習近平主席的當務之急。中國的公民社會被徹底消滅,通過清洗黨內一切潛在政治對手以及在2018年修憲廢除主席任期限制,習近平使自己可以無限期掌權,從而加強了手中的權力。對疫情毫不妥協的態度只是這種專權的延伸,是阻止開放社會形成的另一種手段。在傾注十年巨力向中國灌輸反對革命的觀念後,中共的「清零」政策給自己帶來了一場革命。

革命的種子在今年四五月就已播下,當時為了阻止奧密克戎變異株的快速傳播,上海進行了為期兩個月的封城。全中國眼睜睜看著這座城市的2500萬民眾遭受著巨大的心理和經濟痛苦。在不經意中,民眾被拉回到政治生活中。要麼被封在家,要麼與家人分離,要麼擔心食物短缺,他們被迫重新評估這份社會契約是否還能維持。上海遭受的集體創傷與改革開放四十年來民眾所經歷的一切都不同,它為過去一週的示威奠定了基礎。

中共還在往上海的傷口撒鹽。等到封城終於結束,政府不僅沒有給予任何政治上的回應或精神上的安慰;相反,在10月的二十大,上海的最高領導人李強因嚴格執行封城而得到獎勵,被提拔為政府二把手。預計明年3月,他將成為中國的新任總理。在過去三年的防疫中,這已經見怪不怪;哪怕老百姓蒙受痛苦和損失,領導層連最起碼的道德或責任感都沒有。

在二十大上,習近平加緊了對這個如今只能被稱為極權政權的掌控,確保了自己再連任五年,而且黨內高層都是他的親信。中國領導人再次宣布新冠政策取得了成功,得到了公眾的充分支持,並將繼續堅持不動搖。

憤怒的中國人民忍無可忍,當本月卡達世界盃開幕時,世界各地的無數球迷不戴口罩觀賞比賽的畫面讓中國人全都醒了過來。在被強行灌輸近三年的政治宣傳——即中共挽救了中國免受病毒侵害,而美國等民主國家應對疫情不力——之後,人民看到了真相:世界已走出疫情,生活已恢復常態。

中國老百姓還在繼續承受難以想像的苦難:到處都流傳著民眾因防疫限制無法及時就醫而死亡的報導,中國中部一家iPhone工廠的工人因獎金延遲發放和生活條件惡劣與警方發生衝突,在南方一座城市,民眾因食物短缺衝破封鎖進行抗爭。

11月24日新疆首府烏魯木齊一棟公寓樓造成至少10人死亡的火災,成了最後一根稻草。雖然官方否認,但許多中國民眾立刻懷疑是防疫措施阻礙了消防人員去救火,全國都掀起了同情和不滿的浪潮。中國人總說我們的社會有一種冷漠和自私的傾向,但大家突然在恐懼和憤怒中找到了共識。

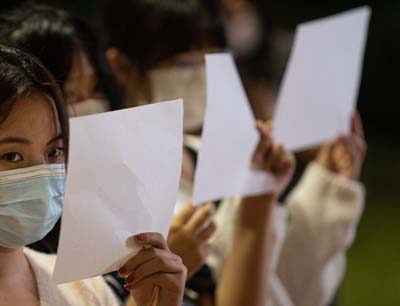

我自己也忍受著新冠清零帶來的侮辱:每天向牲口一樣排隊做核酸檢測;不停關注手機上不得不安裝的健康碼,它決定了你能否在公共場合活動;不知道明天是否又要面臨長達數週的封鎖。上週末,隨著中國社群媒體上開始流傳年輕的示威者手拿白紙(代表著無聲的反抗,這已成為這場運動的符號)抗議的影像,我坐在北京家中,和無數國人一樣刷手機直到深夜。

對於過去三年在中國生活過的所有人來說,這都是一種宣洩;我們共同的恐懼變成了共同的力量。次日,示威者衝出封閉的社區和大學校園,哀悼烏魯木齊遇難者,要求解除「清零」,呼籲人權和自由。

新冠對某些群體來說可能依然致命,對其他人卻不會比流感更重。但現在很明確的是,中共領導人面臨著他們自己製造的重大政治危機。習近平的強硬做法造成的社會和經濟災難,讓民眾清楚看到了共產主義制度的僵化,及其意識型態和話術的破產,並揭示出公眾反對的真實程度,這是二十大政治舞台上看不到的。中國的抗議生動地呈現出習近平政府與人民的距離有多遠。

與北京大學生為主的「八九」運動相比,如今的抗議給中共帶來了更嚴重的挑戰。最近的示威將工人、大學生和中產階級團結到了一起,全民自發表達了對政府權力不受制衡的絕望。

這場運動將不可避免步香港民主示威的後塵,遭受同樣的嚴厲鎮壓,以及防疫限制措施的升級。但政府要無限期維持這種局面將是極其困難的。習近平的新冠政策暴露了這個體制的固有弱點,他正在失去中國最關鍵的兩大政治根基的支持:大學生和中產階級。

【轉載自法國廣播電台】 02/12/2022